2025年6月30日,随着全国范围内“控烟条例”的进一步收紧,烟草行业的职场吸烟现象再度成为社会关注的焦点。据《烟草时报》记者最新调查,尽管多地企业已明确将办公区域纳入禁烟范围,但部分烟草行业从业者仍存在“隐形吸烟”行为,引发监管与舆论的双重讨论。在广州,这一现象尤为突出,多位业内人士透露,尽管“广州十大名烟”等高端品牌的市场份额并未受明显影响,但职场吸烟文化的转变已悄然发生。

记者走访广州某烟草公司总部时发现,尽管公司内部已设置吸烟区,但仍有员工在午休时间或加班时段选择在办公楼外隐蔽处吸烟。一名不愿透露姓名的员工表示:“虽然公司有规定,但工作压力大,尤其是销售和研发部门,不少人还是会偷偷抽烟。”这一说法得到了行业专家的印证。中国烟草经济研究所研究员李明指出:“烟草行业员工吸烟率普遍高于社会平均水平,这与工作性质和长期形成的行业文化密切相关。”

与此同时,监管部门也在加大执法力度。广东省烟草专卖局近期发布通报,对多家违规吸烟的烟草企业进行了警告处罚。通报中提到,某卷烟厂因未严格执行室内禁烟规定,被处以5万元罚款。这一案例在业内引发震动,多家企业迅速调整内部管理措施。例如,某知名品牌的生产基地宣布将吸烟区从4个缩减至2个,并引入电子烟替代方案。

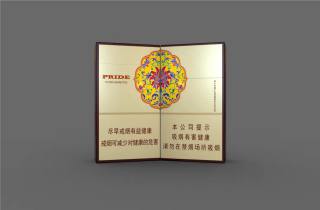

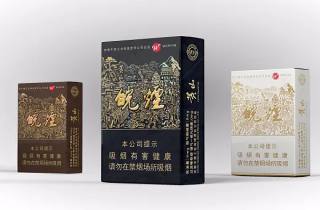

市场行情方面,尽管控烟政策趋严,但“广州十大名烟”之一的“双喜(硬经典1956)”近期在广东市场的销量仍保持稳定,每包售价约60元。零售商张老板告诉记者:“高端烟的消费群体相对固定,他们更注重品牌和品质,对禁烟政策敏感度较低。”然而,另一款主打年轻市场的“荷花(细支)”则因部分消费者转向电子烟,销量出现约10%的下滑,目前售价每包45元。

消费者评价呈现两极分化。长期吸烟的陈先生认为:“职场禁烟是大势所趋,但应给予合理过渡期。”而刚戒烟的刘女士则表示:“烟草企业更应带头执行禁烟政策,毕竟他们的产品本身就具有健康风险。”针对这些声音,中国控烟协会副会长胡大一在接受采访时强调:“烟草行业在控烟工作中应承担更大责任,不能仅停留在口号上。”

法律与合规层面,新修订的《公共场所控制吸烟条例》将于7月1日正式实施,明确将“室内公共场所全面禁烟”写入法律。律师王海表示:“此次修订特别针对‘行业特殊性’进行了细化,烟草企业若违规将面临更高额罚款。”记者注意到,部分企业已开始组织合规培训,将吸烟行为纳入员工绩效考核。

在行业内部,不同层级的反应也存在差异。基层员工普遍表示理解,而管理层则更多关注政策对品牌形象的影响。广州某品牌市场总监透露:“‘广州十大名烟’中的‘红双喜’正在调整营销策略,未来将减少吸烟场景的展示,转而强调品牌的文化价值。”这一调整是否会影响市场接受度,仍有待观察。

值得关注的是,电子烟替代品在烟草行业的渗透率正在提升。某跨国烟草巨头在广州的分公司已为员工提供免费电子烟试用,并计划将相关数据纳入年度健康报告。此举引发争议,公共卫生专家指出:“虽然电子烟危害较小,但不应成为烟草企业规避控烟责任的借口。”

记者在调查中还发现,部分烟草企业正通过创新方式缓解职场吸烟问题。例如,某研究机构推出“健康吸烟计划”,为员工提供心理咨询和运动补贴,同时限制吸烟时间。该计划实施三个月后,参与部门员工吸烟量平均下降30%。这一模式是否能在全行业推广,目前尚无定论。

在采访多位烟民时,记者发现他们的态度也随着政策变化而调整。40岁的烟龄15年的王师傅说:“以前一包‘广州十大名烟’中的‘中华’不离手,现在办公室禁烟后,反而抽得少了。”而30岁左右的年轻烟民则更倾向于选择电子烟或低焦油产品。市场数据显示,今年上半年,电子烟相关产品销售额同比增长22%,其中不乏烟草企业的跨界布局。

综合各方信息可以看出,2025年6月30日这一天的职场吸烟新闻,既反映了烟草行业在控烟政策下的适应与变革,也揭示了消费者行为与行业发展的复杂互动。随着监管的持续加码和市场的自我调节,烟草行业的吸烟文化或将迎来新一轮洗牌。但无论如何,在健康中国的背景下,职场禁烟已不再是一个单纯的企业管理问题,而是关系到行业可持续发展和社会公共卫生的重要议题。

标签: 广州十大名烟