2025年7月22日,烟草行业迎来了一系列备受关注的动态,从市场行情到监管政策,再到消费者反馈,各方声音交织,勾勒出行业发展的最新图景。据记者多方走访了解,当前烟草市场呈现出稳中有变的态势,尤其是“低于14元的烟”是否还能满足消费者需求,成为讨论的焦点。

在市场行情方面,近期国内烟草价格整体保持稳定,但不同品牌间的价格差异依然明显。据行业内部数据显示,截至7月22日,全国卷烟平均零售价格约为25元/包,其中高端品牌如“中华”系列价格普遍超过50元/包,而中低端品牌则主要集中在10元至20元区间。值得注意的是,记者在走访北京、上海等地的烟草专卖店时发现,不少消费者对“低于14元的烟”表现出浓厚兴趣,尤其是农村地区和年轻群体。一位来自河北的烟民李先生告诉记者:“14元以下的烟性价比高,适合日常抽,但最近感觉可选的牌子变少了。”

这一现象与烟草行业的监管政策密切相关。根据国家烟草专卖局最新发布的《2025年烟草行业监管重点》,各地将进一步加强对低价卷烟市场的监管,特别是对“低于14元的烟”的产销环节进行严格把控。一位不愿透露姓名的业内人士透露:“政策收紧后,一些原本定位低价的品牌被迫调整价格或减少供应,导致市场上14元以下的烟品种减少。”与此同时,监管层强调,这一举措旨在规范市场秩序,防止低价卷烟成为假冒伪劣产品的温床。

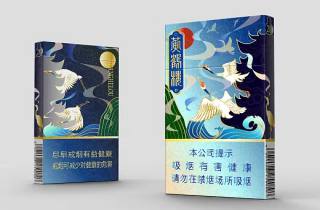

在法律与合规层面,烟草行业的合规压力持续加大。7月18日,最高人民法院发布新修订的《关于审理烟草制品侵权案件适用法律若干问题的解释》,明确了烟草包装、标识侵权行为的认定标准。北京某律师事务所的律师王女士表示:“新规将有助于打击仿冒品牌,保护消费者权益,但同时也要求烟草企业加强自身合规管理。”记者在采访中注意到,多家烟草企业已开始调整产品包装设计,以符合最新法规要求。

行业专家对当前形势的解读呈现多元视角。中国烟草经济研究所的陈教授指出:“低价烟市场的收缩是行业自我调节的必然结果,长期来看有利于提升整体品质。”而中国社会科学院的刘研究员则持不同观点,他认为:“过度压缩低价烟供应可能加剧部分群体的消费负担,特别是对低收入人群。”这一争议在消费者群体中同样存在。广州的年轻白领张女士表示:“我平时抽的都是20多元的烟,但偶尔也想尝尝便宜点的牌子,现在选择确实少了。”

从生产端来看,烟草企业的应对策略各不相同。记者联系了位于湖南某卷烟厂的负责人,对方透露:“我们正在研发更多中端产品,减少低端烟的比重,同时通过技术创新降低成本,以保持价格竞争力。”此外,数字化转型也成为企业的新方向。云南一家烟草公司的高管表示:“通过大数据分析消费者偏好,我们能更精准地调整产品结构,比如针对特定区域推出14元以下的限定款。”

在消费者评价方面,记者收集了多方反馈。一位在武汉经营烟酒店的店主说:“以前14元以下的烟能占到总销售额的30%,现在可能只有15%了,但消费者也在逐渐适应。”而一位长期抽低价烟的消费者则抱怨:“现在买包10元的烟都要跑好几家店,有时候干脆就买了15元的。”这种分化现象反映出烟草市场正在经历深刻变革。

国际市场的动态同样值得关注。据世界卫生组织最新报告,全球已有超过60个国家实施了烟草税价联动机制,平均价格较五年前上涨了25%。这一趋势促使国内行业更加注重产品创新和品牌建设。一位参与国际烟草展的中国企业代表告诉记者:“海外市场对低焦油、特色口味的需求正在增长,国内企业也在尝试向这个方向转型。”

在7月22日当天,多地烟草专卖局还开展了“打击非法烟草流动”专项行动,查获多起跨省运输低价卷烟的案件。执法人员表示:“低价烟是非法渠道的主要载体,加强打击有助于维护正规市场秩序。”与此同时,电子烟市场的监管也在同步收紧,多款新品因违反新规被下架处理。

综合来看,2025年7月22日的烟草行业观察呈现出几个显著特点:一是低价烟市场持续受到政策调控,14元以下的烟品种减少;二是企业正通过产品升级和数字化转型应对变化;三是消费者群体分化明显,不同收入阶层的反应各异;四是监管与合规成为行业发展的关键词。对于“低于14元的烟”这一话题,其背后折射的是烟草行业在健康中国战略下的转型阵痛,也是市场自我调节与政策引导共同作用的结果。随着监管的持续深入,烟草市场的格局仍可能发生新的变化。

标签: 低于14元的烟