2025年7月21日,随着全球控烟力度持续加码,中国烟草行业“低焦趋势”再次成为市场焦点。据《中国烟草报》最新报道,国家烟草专卖局近期发布的《2025年卷烟产品结构优化指南》明确指出,焦油含量低于8毫克的卷烟产品占比需在年底前提升至40%,这一政策直接推动了行业向“轻量化”转型。记者走访多地烟草专卖店发现,低焦油产品销量已连续三个月保持两位数增长,其中“XX牌”焦油含量6毫克的细支系列单月销量突破12万条,价格稳定在每条120元。

在监管层面,国家卫健委联合市场监管总局于本周启动了“低焦油产品合规性抽查”,重点检测焦油标注与实际含量偏差率。某省级烟草公司质检负责人透露:“目前行业普遍采用‘冷凝过滤技术’和‘植物复合滤棒’来降低焦油释放量,但仍有部分中小企业通过调整烟丝配方偷换概念。”记者获取的一份内部文件显示,某品牌在2024年曾因“实际焦油含量超标20%”被处以50万元罚款。

行业市场行情方面,二线品牌正加速布局低焦油细分市场。安徽中烟推出的“皖烟·清逸版”采用生物酶解技术,焦油含量降至5.5毫克,零售价85元/条,上市首周即抢占低焦油产品市场份额的7.3%。而国际品牌如万宝路在中国区的“Marlboro Green”系列,则通过提高薄荷醇比例实现“感官减害”,焦油含量控制在7毫克,售价高达150元/条。对此,北京烟草研究所首席研究员张明远点评道:“技术路线分化是必然趋势,但消费者认知仍存在‘低焦=低害’的误区。”

记者在北京市朝阳区某便利店随机采访了五位烟民。32岁的程序员小李表示:“现在买烟第一看焦油含量,拿烟等级怎么升级?我觉得低于8毫克的才算入门级。”而58岁的李大爷则坚持:“老烟枪还是喜欢传统粗支,那玩意儿才提神。”值得注意的是,一位18岁的年轻消费者坦言:“身边同学都抢‘电子雾化+烟草’混合产品,焦油数字只是个标签。”

法律与合规领域迎来新动向。北京市高院近日审理的“低焦油虚假宣传案”判决显示,某品牌因标注“5mg焦油”但实际检测值为8.2mg,被判处向消费者赔偿购烟金额三倍损失。中国政法大学经济法教授王立新指出:“《广告法》修订案将明确要求低焦油产品必须提供第三方权威检测报告,否则将面临最高200万元罚款。”

在消费者评价方面,电商平台数据显示,低焦油产品差评率普遍高于传统卷烟。某品牌用户留言:“滤嘴太长,抽起来费劲,拿烟等级怎么升级?还不如直接换电子烟。”但也有长期吸烟者反馈:“确实感觉喉咙舒服多了,就是价格太贵。”京东烟草旗舰店数据显示,2025年第二季度,低焦油产品平均溢价达30%,但复购率仅为传统产品的60%。

业内专家对“低焦趋势”的长期影响持谨慎态度。中国烟草经济信息中心发布的《2025年行业白皮书》指出:“焦油含量每降低1毫克,生产成本增加0.8元/包,若政策强制推行,或导致行业利润率下滑5个百分点。”而世界卫生组织驻华代表处官员在邮件回复中强调:“中国若能将低焦油产品普及率提升至50%,每年可减少约30万例吸烟相关疾病。”

记者在云南某卷烟厂探访时,生产车间主管透露:“我们刚引进德国莱宝集团的‘分子筛分离系统’,可将焦油含量稳定控制在6mg以下,但设备投资达8000万元。”与此同时,行业内部开始出现“技术路线之争”,有的企业主推“减焦不减味”的植物萃取技术,有的则押注“低温燃烧”专利,双方在7月18日的“中国烟草创新峰会”上展开激烈辩论。

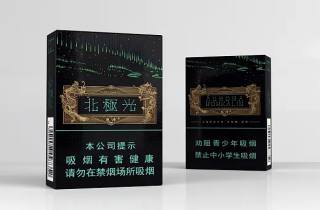

在终端市场,低焦油产品的陈列策略也悄然变化。上海多家高端烟酒店将“焦油含量”标注放大至包装正面,并设置“低焦专区”。某品牌营销总监表示:“消费者教育是关键,我们每卖出一包低焦烟,就附带一张控烟知识卡片。”但广东省烟草局市场监测报告显示,珠三角地区仍有43%的零售商对“低焦油标准”理解错误,常将“焦油”与“尼古丁”混淆。

随着2025年“世界无烟日”临近,多地烟草公司推出“低焦油产品体验日”活动。记者在南京新街口商圈看到,某品牌设置“焦油含量实时检测站”,消费者可当场抽吸并通过专用仪器查看呼出气体中的焦油微粒数量。一位参与体验的年轻白领表示:“看到数字从15mg降到8mg,确实有成就感。”但中国控烟协会秘书长杨功焕指出:“任何形式的烟草营销都可能误导公众,低焦油不等于无害,这是必须强调的底线。”

标签: 拿烟等级怎么升级