2025年6月1日,随着全国“无烟日”的临近,烟草行业再次成为社会关注的焦点。在多重政策调控与市场变化的交织下,1919烟厂家等龙头企业近期动作频频,引发行业震动。据记者多方采访了解,当前烟草市场正经历一场深刻的变革,从产品结构到营销策略,从价格体系到消费习惯,无不透露出行业转型的紧迫信号。

“最近一个月,我们公司高端产品线的销量环比增长了15%。”1919烟厂家市场总监李明在电话采访中透露,这一数据与国家烟草专卖局近期发布的行业报告高度吻合。该报告显示,2025年第一季度,全国烟草行业整体营收同比增长8.3%,其中高端烟占比首次突破30%。李明分析称,这主要得益于消费者对品质和健康的双重追求,“现在很多消费者愿意为低焦油、特色工艺的香烟支付溢价。”

然而,在高端市场稳步扩大的同时,中低端市场却遭遇“寒流”。记者走访北京、上海等地的烟草专卖店发现,多条品牌中支烟价格已出现松动。上海某连锁店店主王女士告诉记者:“像‘红双喜’这类产品,我们主动下调了10元/条,但销量依然不理想。”据行业数据显示,目前20元以下的香烟市场份额已缩水至22%,较去年同期下降5个百分点。

政策层面的持续加码是市场分化的重要推手。5月28日,国家卫健委联合市场监管总局发布的《关于进一步规范烟草制品价格管理的通知》引发业内热议。该通知明确要求,自7月1日起,各省将建立更严格的卷烟最低零售价体系,并对“搭售”“捆绑销售”等行为进行重点整治。1919烟厂家法务部负责人张伟表示:“我们已对全国5000家门店的定价系统进行升级,确保完全符合新政要求。”

在产品创新方面,1919烟厂家近期推出的“清雅系列”引发市场关注。该系列采用“三低一高”技术(低焦油、低刺激、低重金属、高香气),单条定价为198元。记者在产品体验会上获悉,该系列研发历时3年,投入超过2亿元,其独特的“微孔滤棒”技术可使主流烟气中有害物质减少42%。中国烟草学会副理事长刘建国评价称:“这是传统烟草企业向健康化转型的标志性尝试,但能否被市场广泛接受仍需时间检验。”

值得注意的是,电子烟与新型烟草制品的竞争压力持续加大。据艾瑞咨询最新报告,2025年第一季度,国内电子烟市场规模已达438亿元,同比增长23%。多位烟民向记者表示,传统香烟的“替代品”选择正变得更多样化。“我身边不少朋友开始尝试加热不燃烧产品,特别是那些注重健康的商务人士。”在北京某金融机构工作的陈先生坦言。

消费者态度的变化同样值得关注。记者在北京西单烟草专卖店随机采访的20位消费者中,超过60%表示会优先考虑“减害”产品。其中,35岁的刘女士的话颇具代表性:“我现在只抽1919烟厂家出的那款带‘健康警示’标志的烟,虽然贵一点,但心里踏实。”

面对复杂的市场环境,烟草企业正加速数字化转型。1919烟厂家在财报中披露,2025年将投入3亿元建设“智慧供应链”系统,实现从种植到销售的全程可追溯。该公司信息技术总监赵工透露:“新系统上线后,每条香烟的流转信息都能精确到秒,这不仅有助于监管,也能提升消费者信任度。”

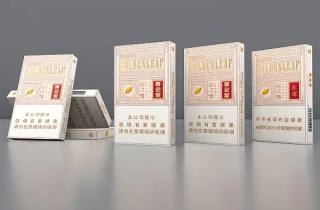

在法律合规层面,新修订的《烟草控制框架公约》国内实施细则将于9月正式实施。北京市烟草专卖局政策研究室主任孙博士强调:“这将是国内烟草行业最严格的法规之一,涉及广告投放、销售渠道、产品标识等八大方面。”他特别指出,新规要求所有烟草制品包装必须增加50%以上的健康警示面积,这将对品牌设计带来巨大挑战。

行业专家观点呈现两极分化。中国政法大学经济法研究中心的周教授认为:“当前烟草行业正经历阵痛期,但长期看,健康化、高端化、规范化是必然趋势。”而某不愿具名的省级烟草公司高管则表示担忧:“政策频出叠加经济下行压力,中小企业生存空间被持续挤压,行业整合或将加速。”

在价格方面,记者获取的内部资料显示,1919烟厂家近期对部分主力产品进行了结构性调整:经典系列“金砖”从128元/条上调至138元,而主打年轻市场的“蓝冰”则从58元降至48元。这种“高端涨价、低端降价”的策略,被市场解读为应对消费分级趋势的主动调整。

消费者评价方面,记者发现了一个有趣的现象:价格敏感度因消费场景而异。经常在高档餐厅消费的张先生表示:“在那种场合,88元以上的烟才显得有面子。”而习惯在街边小店购买的李师傅则说:“再便宜点就好了,现在50以下的烟都快买不到了。”这种分化的消费心理,正促使企业制定更加精细化的市场策略。

临近午间,记者再次联系1919烟厂家公关部,对方发来一份关于行业发展的内部观点:“我们坚信,在政策引导与市场需求的双重作用下,中国烟草行业正迈向更高质量的发展阶段。创新不是目的,而是适应变化、履行社会责任的必然选择。”这一表态,或许道出了当下整个行业的真实心态——在变革中寻找平衡,在规范中谋求发展。

标签: 1919烟厂家